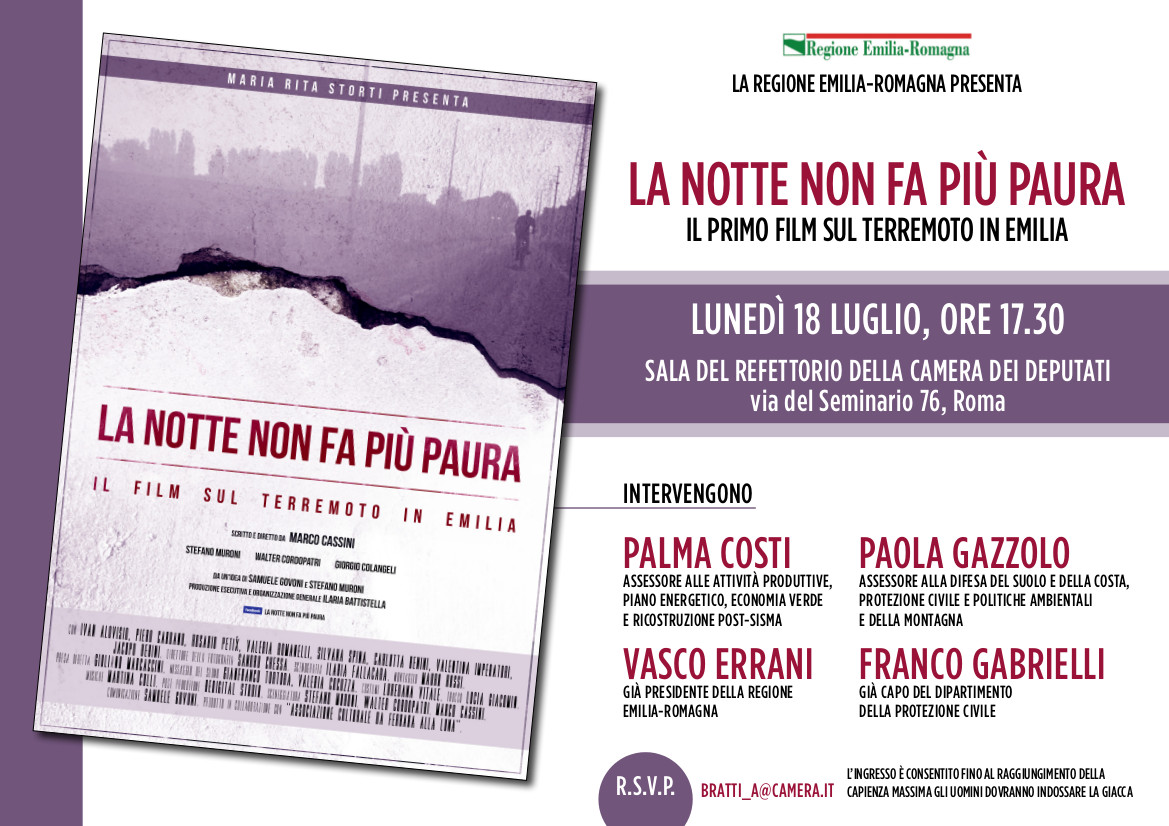

Ecco il testo del mio intervento in Aula lunedì 18 luglio nel corso della discussione generale sulla proposta di legge Vacca (M5stelle) di modifica alla disciplina in materia di contribuzione universitaria

Signora Presidente, Onorevoli Colleghi,

il 29 giugno abbiamo approvato una mozione sull’accesso all’università, un obiettivo purtroppo fuori portata per decine di migliaia di giovani diplomati ogni anno. Il Governo ha preso importati impegni a questo proposito, ma riparliamo prematuramente del tema, avendo al nostro esame la proposta di legge Vacca sulle tasse universitarie.

Credo sia inutile ripetere dati già ampiamente riportati durante la recente discussione della mozione. Il punto fondamentale, citato anche dalla relatrice, è che l’Italia è l’ultima di tutti i paesi dell’OCSE, non solo di quelli dell’Unione Europea, per numero di laureati sulla popolazione, anche nelle fasce più giovani. Senza incentivare con opportune misure il conseguimento della laurea – soprattutto tra i ceti meno abbienti che ne sono più lontani ma anche nel ceto medio impoverito dalla lunga crisi economica e quindi sempre più in difficoltà a mantenere i figli all’università – lasceremo bloccato l’ascensore sociale e rimarremo sempre più il fanalino di coda a livello internazionale.

Una prima misura sarebbe l’esonero dal pagamento delle tasse universitarie al di sotto di un certo livello di reddito e patrimonio familiare. Non a caso, uno degli impegni presi dal Governo nell’accogliere la mozione è di modificare – nel rispetto dell’autonomia delle università statali – la disciplina vigente sulla contribuzione studentesca alle università statali, stabilendo per tutti gli studenti con ISEE al di sotto di una determinata soglia l’esenzione dal pagamento della contribuzione, garantendo al tempo stesso un adeguato ristoro delle minori entrate delle università. In altre parole, si tratta di introdurre una no-tax area.

Ebbene, la proposta di legge al nostro esame dispone un misura in questo senso per i redditi ISEE fino a 11.000 euro. Si registrerebbe una unità di intenti tra l’impegno governativo e la proposta Vacca e quindi una contraddizione con il mandato alla relatrice a riferire in senso contrario alla proposta.

Ma, come ha già ben spiegato la collega Ascani, non vi è alcuna contraddizione, quanto piuttosto la volontà precisa e forte della Commissione di rispettare un impegno approvando una norma organica, completa, equa sulla base di un’analisi consapevole di tutti i dettagli in gioco.

Per spiegare questo punto di vista, ritengo necessario illustrare più dettagliatamente i contenuti della proposta e ricostruire brevemente le fasi del suo esame in Commissione, sin dall’avvio dei lavori nell’estate del 2013.

La proposta Vacca ha come oggetto principale il ripristino della formulazione originaria della norma – mi riferisco al comma 1 dell’art. 5 del DPR 306 – che dal 1997 regolamenta gli importi delle contribuzioni universitarie, fissandole complessivamente, per ogni ateneo, al massimo al 20% dei finanziamenti statali ricevuti.

Il governo Monti intervenne sulla norma escludendo dal calcolo le tasse pagate dagli studenti fuori corso: in questo modo il rapporto da rispettare – il 20% – diventa più facilmente raggiungibile, in particolare da quegli atenei che lo sforavano stabilmente, non solo o non tanto per mala gestione o per insensibilità sociale verso gli studenti, quanto per la costante insufficienza dei finanziamenti statali.

Da parlamentare mi opposi a quella modifica: la giudicavo un escamotage tecnico a favore delle università, che però, di fatto, alleggeriva le responsabilità del governo rispetto al finanziamento del sistema universitario e rischiava di ribaltare sugli studenti, soprattutto i fuori corso, un maggiore carico contributivo. Se questo non è avvenuto, lo si deve solo ad una sorta di moratoria triennale che fu introdotta nella legge per volontà parlamentare e ad un impegno assunto direttamente dalla Conferenza dei Rettori. Impegno onorato, certamente, ma che è scaduto nell’anno accademico in corso. In più voglio ricordare che una recente sentenza, riguardante l’Università di Pavia, ha messo in dubbio addirittura la legittimità dell’intero impianto normativo vigente.

Se ne potrebbe dedurre che dovrei essere favorevole al ripristino della norma originaria. Però… c’è un però, che vorrei spiegare.

La prima preoccupazione del legislatore dovrebbe essere quella di garantire il principio di una contribuzione equa e progressiva. Il DPR 306, per la verità, lo dispone in modo tanto chiaro quanto inapplicato; infatti recita “Le università graduano l’importo dei contributi universitari secondo criteri di equità e solidarietà, in relazione alle condizioni economiche dell’iscritto, utilizzando metodologie adeguate a garantire un’effettiva progressività, anche allo scopo di tutelare gli studenti di più disagiata condizione economica”.

Ma la norma del 20%, tanto nella sua variante originaria quanto in quella vigente, non ha mai garantito e non può garantire equità e solidarietà. Non solo perché non è stata mai rigidamente rispettata – diversi atenei, a fronte del progressivo calo del finanziamento statale, non hanno proceduto o non hanno potuto procedere alla corrispondete diminuzione delle tasse imposta dal curioso meccanismo della legge – e perché presenta, peraltro, profili di difficile verifica contabile a posteriori. Ma soprattutto perché, per un ateneo, dover rispettare esclusivamente un rapporto numerico budgetario che riguarda l’intera platea studentesca è cosa ben diversa che predisporre, a priori, una regola di contribuzione che adegui la contribuzione richiesta ad ogni singolo studente in modo progressivo rispetto alla ricchezza reale della sua famiglia e quindi alla sua capacità di contribuire alla copertura del costo dei servizi offerti dall’università.

Ecco il punto davvero dirimente: il nostro sistema contributivo, nei fatti, è né equo né solidaristico. Il nostro Paese, infatti, è il terzo in Europa per carico fiscale sugli studenti e, per giunta, il carico si addensa spesso in modo “piatto” sulle fasce più numerose di studenti, che sono quelle provenienti da famiglie a reddito medio. Come Partito Democratico abbiamo quindi cercato una soluzione che ottemperasse realmente ai principi di equità e solidarietà e garantisse un vantaggio reale agli studenti in maggiore difficoltà economica. Si tratta di un cambio di prospettiva: non riportare indietro le lancette dell’orologio sul rapporto del 20%, ma concentrarsi sulla progressività delle contribuzione, annullandola per le fasce a basso reddito.

Quest’ultimo punto, come detto, è presente anche nella proposta Vacca ma in posizione residuale rispetto all’impianto generale, che resta pienamente confermato nonostante i difetti che si sono evidenziati in quasi vent’anni di esperienza. Per noi invece è diventato il vero bandolo della matassa, memori peraltro delle analisi accurate e propositive condotte da varie associazioni studentesche. Dall’UDU in una sua mozione congressuale, dalla RUN durante l’audizione in Commissione, dalla LINK in una recente campagna pubblica.

Così, grazie all’ascolto di tante voci – associazioni studentesche, mondo accademico, esperti – nelle audizioni svolte nell’autunno e inverno 2013-2014, grazie ad un certosino lavoro di analisi sulle contribuzioni universitarie deliberate da molti atenei e alla comparazione con quanto avviene negli altri paesi europei, il PD ha elaborato una propria proposta di legge, a mia prima firma, che nel luglio del 2014 abbiamo chiesto venisse abbinata a quella del collega Vacca.

Recupero molto brevemente i capisaldi della nostra proposta: prevedere una no-tax area sotto 21.000 euro di ISEE; garantire gradualità e progressività nella contribuzione nella fascia tra 21.000 e 30.000 euro di ISEE; porre un limite massimo di 900 euro al valore medio della contribuzione, rapportandolo però al reddito medio della regione interessata; rimborsare alle università il mancato introito dovuto all’introduzione della no-tax area tramite un incremento dedicato del FFO per un totale di 300 milioni di euro.

Una proposta innovativa, quasi rivoluzionaria, ambiziosa, in grado di avvicinarci all’Europa.

Essa fu accolta con favore o con benevolenza dagli studenti, sebbene non siano mancate critiche alla “regionalizzazione” della contribuzione. Di converso, suscitò perplessità tra chi ha la responsabilità di gestire gli atenei e ancora di più tra chi ritiene che la contribuzione universitaria abbia un valore educativo, cioè è uno strumento per sollecitare gli studenti a non accumulare ritardi nel proprio percorso di studi. In realtà sono ben altri i fattori che incidono sulla regolarità degli studi: sul tema, che meritera attenzione da parte del decisore politico, tornerò alla fine.

Anche l’atteggiamento del governo non fu incoraggiante, tanto che le obiezioni della Ministra Giannini espresse in comitato ristretto nel novembre 2014 determinato una lunga sospensione dei lavori, ripresi solo nel maggio di quest’anno, grazie allo stimolo esercitato dal gruppo del M5S che, utilizzando le prerogative regolamentari a garanzia delle minoranze, ha chiesto e ottenuto di inserire la proposta Vacca nel calendario dei lavori d’Aula.

Per onestà intellettuale, non ho nessuna difficoltà a riconoscere che è stata questa scelta del M5S ad aver consentito di riprendere l’esame dei testi abbinati per tentare di individuare una proposta condivisa, sostenibile finanziariamente, in grado di operare una sintesi dei progetti sul tavolo tenendo anche conto di quanto, nel frattempo, gli stessi atenei hanno elaborato e messo in atto.

Già, perché a questo proposito le novità non sono poche. Nel giro di due anni, dopo l’esperienza pionieristica della no-tax area deliberata dall’Università di Firenze per l’a.a. 2014-2015, ne sono seguite altre a Pisa, a Palermo, a Bari, a Torino. Ciascuna con una propria specificità, ognuna da studiare attentamente, per gli esiti sui bilanci e sui dati delle immatricolazioni.

Si tratta di interventi recenti e recentissimi, comunque significativi, che questi atenei hanno assunto autonomamente, quasi sempre sulla spinta positiva esercitata dagli studenti presenti negli organi di governo e facendovi fronte, non va dimenticato, con le scarse disponibilità dei propri bilanci.

Quindi, mentre il Parlamento taceva, il sistema universitario andava avanti. La no-tax area non è più un tabù. Due settimane fa anche la CRUI l’ha inserita tra le proprie ipotesi di lavoro, come misura di diritto allo studio, chiedendo il supporto di nuovi finanziamenti statali.

Potrei dire, banalmente, che è cambiata l’aria o, meglio, dovrei dire che il tema si è progressivamente imposto per la sua ragionevolezza e intrinseca bontà.

Anche il governo ha assunto un atteggiamento di più attenta interlocuzione: il 18 maggio, il Sottosegretario Faraone ha espresso un chiaro interesse per la proposta, mettendo a disposizione il proprio impegno – come ricordava la relatrice Ascani – per reperire le risorse necessarie a partire dalla prossima legge di stabilità. Si tratta di un impegno coerente con quello messo nero su bianco nella mozione approvata il 29 giugno, che ha dato ancor maggior motivazione ai lavori del comitato ristretto. Ma la notizia della immediata calendarizzazione in Aula chiesta dal M5S ha avuto l’effetto di una doccia gelata. Peccato, perché questa incomprensibile accelerazione ha impedito al comitato ristretto di giungere ad un testo base condiviso. Dato che, vorrei robadirlo, di condiviso avevamo l’obiettivo – la no tax area – ma era in via di studio il come arrivarci.

La materia che stiamo affrontando non solo è delicata, come tutte quelle di natura fiscale, ma ha anche uno specifico e rilevante carattere tecnico, poiché occorre incrociare le riflessioni sulla diversa capacità contributiva degli studenti con le esigenze di bilancio degli atenei, cioè con circa 60 situazioni diverse sul territorio nazionale.

Pertanto occorre procedere con ponderazione, il contrario di quanto impone la richiesta di andare in Aula. Faccio un esempio.

Solo il 7 e 8 giugno scorso abbiamo ricevuto dal Ministero del Lavoro e dal MIUR alcuni dati necessari per dar le gambe solide e coerenti ad un provvedimento davvero efficace.

Ma i dettagli tecnici sono più complessi di quanto si possa immaginare e più pronunciata è la carenza di dati affidabili. Faccio un altro esempio. Non disponiamo a tutt’oggi di certezze su un dato fondamentale: quanto paga in media uno studente universitario che appartiene ad una famiglia con un detrminato valore ISEE?

Questa “curva di contribuzione” non è a disposizione dell’Ufficio Statistica del MIUR, eppure si comprende quanto sarebbe importante conoscerla per valutare ogni scelta normativa. Certo, potrebbe essere elaborata raccogliendo i dati di tutti gli atenei statali ma si tratterebbe di un lavoro lungo e comunque non facile. Come gruppo parlamentare, con l’aiuto di esperti di statistica, abbiamo iniziato ad elaborare alcune stime della curva di contribuzione a partire dai dati INPS e MIUR disponibili. I primi risultati sono confortanti ma occorre più tempo per avere stime sicure o, meglio ancora, dati certi. D’altra parte solo così è possibile calcolare l’impatto della futura norma sui bilanci degli atenei e quindi, di riflesso, sul bilancio dello Stato.

A questo proposito mi soffermo brevemente sul punto della compensazione agli atenei da parte dello Stato, necessaria a riequilibrarne le entrate dopo l’introduzione della no-tax area. Se per il relatore Gallo, come ha affermato nel corso della discussione in Commissione, la compensazione può essere anche parziale e quindi non ne serve una valutazione precisa, per me è cruciale prevedere una compensazione totale. La no-tax area diventa effettivamente una misura a vantaggio degli studenti, tutti, solo se non va a gravare sulle risorse proprie delle università. In caso contrario, dovendosi trovare un bilanciamento nel finanziamento ordinario al netto delle spese fisse e incomprimibili – quali retribuzioni, affitti, utenze… – l’agibilità di manovra sarebbe talmente ristretta da approdare inevitabilmente alla riduzione delle spese per i servizi agli studenti! Personalmente non sono disposta ad avallare un simile esito.

Dopo la ricezione dei dati a cui ho fatto riferimento, ancorché parziali, il comitato ristretto ha svolto due sole sedute, il 15 e il 29 giugno. Oltre a quanto già detto sulla curva di contribuzione, credo sia facile capire che molti altri elementi non banali devono essere esaminati e quindi ben maggiore dovrebbe essere il tempo a nostra disposizione per elaborare una proposta credibile e attuabile. Elementi quali, come definire la platea dei beneficiari della no-tax area rispetto al reddito familiare, all’anno di corso e al tipo di corso di laurea? Quali meccanismi introdurre affinché sia realmente progressiva ed equa la contribuzione per gli studenti che hanno un ISEE immediatamente superiore a quello che consente l’esonero?

Sono questioni che meritano profondità d’analisi e per le quali l’ingiustificabile urgenza di approdare alla discussione in Aula sarebbe di certo cattiva consigliera. Tenuto peraltro conto che nessuna misura di legge potrà essere applicata prima dell’anno accademico 2017/2018. Ripeto: un’urgenza ingiustificata, dettata solo da un’agenda di natura strumentale e propagandistica.

Infine, la vasta discussione che si è sviluppata, all’interno del PD e nel confronto con le altre forze parlamentari, ha mostrato con evidenza che il problema del basso accesso all’università delle fasce deboli della popolazione non può e non deve essere affrontato solo con provvedimenti di settore ma con uno spettro organico di interventi e di impegni finanziari, che mettano su nuove e più solide basi sia la normativa che gli investimenti statali.

Non vi è dubbio intanto che i provvedimenti di de-contribuzione per le fasce meno abbienti devono essere accoppiati col consolidamento del sistema del diritto allo studio universitario, provvedendo a stabilizzare il finanziamento disposto dall’ultima legge di stabilità e a completare l’attuazione del D.Lgs. 68 del 2012 che regola l’intera materia, correggendolo nei punti che si sono rivelati più problematici, quali, ad esempio i criteri di riparto delle risorse statali tra le regioni.

Si dovrebbe altresì intervenire sul tema, molto trascurato, dell’accompagnamento degli studenti più in difficoltà, in particolare quelli che accumulano ritardo nel superamento degli esami, così da ridurre l’enorme tasso di abbandono o di cambio del corso di laurea prescelto, fenomeni che colpiscono in misura più pronunciata, come dimostrano i dati statistici disponibili, proprio gli studenti ad ISEE familiare più basso e che provengono da istituti tecnici o professionali. Sarebbe insomma inutile un esonero dalle tasse senza unirlo ad opportune forme di accompagnamento culturale e sostegno didattico.

Si dovrebbe ancora intervenire sull’importo della borsa di studio per gli studenti meritevoli e a bassissimo reddito, in quanto l’importo attuale è del tutto insufficiente per un loro vero mantenimento agli studi universitari, soprattutto nel caso in cui, per affrontarli, debbano trasferirsi in una città universitaria.

Insomma, sarebbe parziale intervenire solo sul tema della contribuzione universitaria. I tempi sono maturi per un dibattito che potrebbe portare ad una legge con consenso parlamentare molto vasto ed esteso, ben oltre i confini della maggioranza. I tempi ci sono perché, come dicevo, qualunque normativa non entrerà in funzione prima dell’anno accademico 2017/18. Gli strumenti conoscitivi, cioè i dati effettivi del sistema, si possono perfezionare in tempi ragionevoli. Sulle idee di fondo non è affatto lontano un largo accordo.

Perché dunque sprecare questa occasione di intervenire organicamente e a largo spettro sul tema dell’accesso all’università? Perché non dare senso all’espressione “università di massa” – citata anche dalla relatrice Ascani – spesso abusata quanto irrealizzata? Perché non ripensare la normativa per intero, senza apportare le ennesime toppe ad una normativa ormai antiquata e già largamente rappezzata?

Ritengo quindi che sarebbe opportuno riprendere il cammino in Commissione da dove lo abbiamo interrotto qualche giorno fa: per poter davvero dare le risposte piene e complete che il Paese, i giovani, le università si attendono, non l’ennesima aggiunta ad una normativa congestionata, fragile, confusa.